Motore ad aria compressa: un sogno che si avvera?

Dopo anni di tentativi arriva sul mercato la prima auto da città con motore ad aria compressa: tre i modelli messi a punto dall’azienda francese MDI. Presentata nel 2001, questa invenzione accese gli animi perché lasciò sperare in un’imminente rivoluzione verde che non si ebbe allora e difficilmente si avrà adesso.

di Virginia Greco

Nel 2001 l’ingegnere francese Cyril Guy Nègre presentò la prima vettura con motore ad aria compressa

L’invenzione destò subito, come ovvio, molta curiosità e il suo creatore ricevette varie proposte per l’industrializzazione e la commercializzazione del nuovo formidabile motore. Il progetto per il nostro paese fu acquisito da Eolo Auto Italia. La messa in produzione però si arenò ben presto e, dopo vari rimandi e giustificazioni fumose da parte di Nègre, l’impresa venne abbandonata da molti dei gruppi che ci avevano investito in un primo momento (quanto ad Eolo Italia, la cosa si tradusse nella messa in cassa integrazione di novanta operai assunti dallo stabilimento produttivo, senza che fosse mai prodotta nemmeno una vettura).

Oggi la società francese MDI porta finalmente sul mercato l’auto ad aria compressa, presentandola in tre versioni: una piccola citycar a 3 ruote (di cui sono stati prenotati già vari esemplari), una vettura appena più grande a 4 ruote e una sei-posti monovolume, con motore ibrido.

Ma le perplessità di natura tecnica che hanno di tanto ritardato la produzione non sono realmente superate, quindi facciamo molta attenzione a non sopravvalutare l’evento.

Come funziona l’auto ad aria compressa?

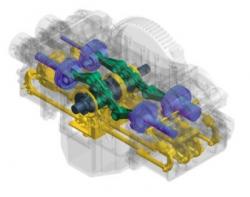

Il motore impiegato in tale veicolo sfrutta l’aria compressa come vettore di energia. Si immagazzina aria in serbatoi, comprimendola fino a pressioni elevate, dell’ordine dei 300 bar; quando poi il serbatoio viene aperto, l’aria - che trova “spazio” a disposizione - si espande rapidamente. Se tale espansione avviene in una camera in cui sono alloggiati dei pistoni o una turbina, collegati ad un albero motore, la spinta data dall’aria si traduce in un moto dell’albero. E’ così che l’energia immagazzinata sotto forma di compressione si trasforma in energia meccanica sviluppata all’interno del motore.

La “prodigiosità” del motore consiste nel fatto che, non avendo luogo alcuna combustione, il processo fisico è assolutamente non inquinante

Ma attenzione a questo passaggio: l’aria non si trova naturalmente alla pressione di esercizio del motore, occorre quindi comprimerla opportunamente. Ossia si deve immagazzinare energia nel vettore (l’aria compressa, appunto) per poi liberarla nel motore (attraverso l’espansione). E da dove la si prende questa energia da immagazzinare? Evidentemente da altre fonti, che potrebbero tranquillamente essere non “pulite”. Il miracolo del motore ad aria compressa dunque è un banale spostamento del problema a monte.

E’ per analoghe questioni, di fatto, che l’ancor più celebrato motore a idrogeno non riesce a spiccare il volo; anche qui il vettore energetico, che in tal caso è appunto l’idrogeno, non esiste libero in natura, quindi occorre “produrlo” e tale processo comporta impiego di altre fonti di energia.

Questa catena, che appare insidiosa perché ci riconduce sempre al medesimo punto, in realtà è del tutto “normale”, ossia fa parte della natura fisica delle cose: l’energia non si produce dal nulla, semplicemente la si trasforma, ossia la si converte da una forma ad un'altra. Per avere energia di una certa natura bisogna evidentemente consumare energia in un’altra forma. Il motivo per cui i combustibili fossili sono economicamente convenienti è che sul momento non dobbiamo spendere alcunché, è stato il sole per millenni a “investire” nella produzione di tali fonti.

Assodato dunque che, in qualunque caso, una qualche fonte di energia la si deve impiegare e che questo comporterà maggiori o minori conseguenze sul piano ambientale, ciò su cui occorre giocare è l’efficienza.

II motore ad aria compressa è efficiente?

Affinché lo sia, vale a dire perché si trasformi tutta l’energia immagazzinata nell’aria compressa in forza motrice per il veicolo, occorrerebbe che la trasformazione avvenisse a regime isotermo, ossia che l’aria si espandesse restando a temperatura costante. Ma ciò non avviene naturalmente: quando si espande, l’aria si raffredda. Di conseguenza si deve fornire rapidamente calore dall’esterno per mantenere calda l’aria, mentre essa si diffonde nella camera di espansione e spinge i pistoni.

Ancora una volta la produzione di questo calore aggiuntivo comporta l’impiego di energia da altra fonte.

Al di là di questo, nella pratica non si riesce a fornire calore in maniera così rapida e se si lascia che l’espansione avvenga senza mantenere costante la temperatura, si ottiene un motore tremendamente inefficiente (già senza considerare gli attriti, che determinano una spreco ulteriore, si scende al 10%).

Una possibilità per tamponare tale problema è quella di realizzare il processo in vari stadi: ciò consente di fornire calore durante il processo con maggior successo, aumentando di conseguenza l’efficienza. Si ha comunque degradazione dell’energia, ossia spreco, ma in misura minore quanto maggiore è il numero degli stadi intermedi. Dato però che ogni stadio comporta l’uso di pistoni aggiuntivi e che il pistone - in quanto dispositivo meccanico - spreca energia a causa degli attriti, un eccessivo aumento di stadi intermedi può essere a sua volta controproducente. Occorre quindi bilanciare opportunamente le due diverse esigenze. Questa è una difficoltà tecnica non trascurabile.

I motori delle vetture MDI impiegano architetture di espansione a stadi molteplici. Ciò rende l’efficienza buona. Al momento della presentazione del prototipo, ossia nove anni fa, Guy Nègre sosteneva che il suo motore vantasse un’efficienza del 70% (contro il 30% di quella dei motori a scoppio), ma non esistono studi indipendenti che possano confermare o contestare tale affermazione e gli esperti si dicono scettici: appare un valore troppo elevato e quindi poco credibile.

Un altro grosso problema tecnico connesso alla realizzazione di una vettura ad aria compressa è la formazione di ghiaccio nel motore

Per ridurre l’incidenza di questo fenomeno, ancora una volta si può ricorrere alla moltiplicazione degli stadi, in modo che ad ogni passaggio di processo il salto di temperatura sia inferiore (e si riesca a fornire calore dall’esterno in maniera più efficiente). Ma sperimentazioni svolte ripetutamente in questi anni hanno mostrato come sia molto difficile eliminare ogni traccia di ghiaccio. I motori della MDI avranno del tutto risolto questo problema?

Al di là di tutto questo, comunque, la potenza sviluppata da motori di questo tipo è piuttosto limitata (le massime velocità raggiungibili si aggirano intorno ai 50-70 km all’ora). Ne segue che queste auto possano essere impiegate solo come vetture da città. Del resto anche i veicoli puramente elettrici non possono essere spinti ad alte velocità e le auto che pretendono maggiori prestazioni fanno ricorso a formule ibride, ossia motori che consentono anche la normale combustione di fonti fossili.

Non potendo il motore sviluppare grosse potenze, le vetture che li ospitano devono essere realizzate in materiale molto leggero. Il prototipo di Nègre del resto era interamente in alluminio tubolare, fibra di canapa e resina. Struttura dunque leggerissima, ma anche poco resistente (e quindi poco affidabile in caso di incidente).

Aspettiamo di vedere direttamente quali siano le prestazioni delle auto introdotte sul mercato da MDI

Aspettiamo di vedere direttamente quali siano le prestazioni delle auto introdotte sul mercato da MDI, ma in ogni caso si tratterà di veicoli che possono al massimo essere paragonati alle citycar elettriche. Non gridiamo alla rivoluzione quindi! E se le auto elettriche presentano il problema delle batterie da smaltire (cosa che i motori ad aria compressa non hanno), la loro tecnologia è già abbastanza avanzata e ha portato ad un aumento dell’efficienza, della capacità di immagazzinamento e dello sveltimento del processo di ricarica.

Senza dubbio dunque il motore ad aria compressa può essere tenuto in considerazione e val la pena seguirne gli sviluppi, ma siamo ancora ben lontani dalla soluzione che spodesti il motore a scoppio e permetta di liberarci dalla schiavitù dai combustibili fossili e dalle emissioni inquinanti.

Vita e Morte dell'Automobile

L'automobile è da tempo la principale fonte del malessere urbano. aumenta le distanze, sospingendoci verso... Continua... |

I dubbi ci sono e l'unico modo per sfatarli è verificare di persona, per cui intanto me la vado a provare a Carros, vicino a Nizza (dove c'e' la sede francese) e poi eventualmente me la prenoto. Male che vada ci rimetto qualcosa, ma l'argomento merita di essere approfondito...

A pensarci bene, con quanti motori a scoppio, petrolio, acciaio e plastica siamo stati fregati per tutta la vita? Era già 1000 volte più avanti la macchina di Ford negli anni '30, fatta con fibre di canapa e spinta da biocombustibile.

Con questo sistema dovrei usare l'energia elettrica per comprimere a 300 bar l'aria nel serbatoio dell'auto.

Per raggiungere pressioni così elevate serve tantissima energia elettrica!!!!!

A questo punto è molto piu' conveniente ed efficente usare la stessa energia elettrica per ricare la batteria di un'automobile elettrica.

Non credo assolutamente a questa truffa, mentre sono un accanito sostenitore dell'auto elettrica.

Qui si trovano tutti i calcoli e delle esaurienti spiegazioni:

http://www.kensan.it/articoli/Eolo.php

Stefano

Il soggetto invece si annuncia interessante poichè, una volta effettuata la comparazione fra i vari di tipi di propulsioni ed autoveicoli, si può valutare di fatto quello che potrebbe inquinare di meno ed avere una più bassa azione impattante a livello generale: produrre meno materiali accessori (batterie, acciaio, cavi elettrici, ecc.) e riportare la qualità della vita ad un livello più accettabile, soprattutto nelle città.

Basti pensare che nel "concept" della AirCar sono utilizzati in media solo 3 Kg di cavi elettrici, contro i 30 Kg di una normale vettura. Una rivoluzione, dal punto di vista dello spreco energetico e delle materie prime. E' chiaro che chi vende plastiica, acciaio e petrolio sarà un pò meno contento.

Il problema della velocità mi sembra relativo, visto che in città il limite massimo è di 50 Kmh, ma spesso è anche meno. Oltretutto sembra che ci siano alcuni modelli che possono raggiungere velocità fino a 130 Kmh ed autonomie molto elevate.

Anche il problema della sicurezza è relativo. Se io vado ai 50 all'ora e mi arriva addosso un SUV blindato ai 100 è chiaro che ho poca speranza di cavarmela. Se però in un centro cittadino tutti usassero questo tipo di veicolo, i risultati si vedrebbero già il giorno dopo....

Chiaramente prima di rilasciare dichiarazioni, bisogna giustamente provare e verificare. Di fatto la AirCar potrebbe avere avere a livello globale, un impatto ambientale e consumistico molto più basso delle odierne automobili.

EBooks - Il Futuro dei Trasporti

EBooks - Il Futuro dei Trasporti

Anteprima ebook L'inevitabile esaurimento dei combustibili fossili impone una nuova pianificazione nei...

Continua...

Manuale di Sopravvivenza alla Fine del Petrolio

Manuale di Sopravvivenza alla Fine del Petrolio

Un'approfondita riflessione e un manuale ricco di suggerimenti e proposte concrete per modificare il...

Continua...

What's your country?

What's your country?

Dalla Liguria alla Grecia, dalla Turchia all'Iran, dal Pakistan all'India, dalla Thailandia al Laos, dal...

Continua...

Economia all'Idrogeno

Economia all'Idrogeno

Nonostante molti siano convinti che esista petrolio a sufficienza per il fabbisogno dei prossimi...

Continua...

- Anche questo è Sud. L'Italia vista da un camper

- Daniel Tarozzi in Viaggio nell'Italia che Cambia

- L'Eterno Ulisse, itinerari insoliti nel grande mare della conoscenza

- Cara-o TerraNauta

- Velo-City 2010: la rete globale delle città a due ruote

- Eco in Arte, quando l'ecologia incontra l'arte

- Aiutare il Guatemala dopo "Agata", la tempesta tropicale

- Monsanto, due versioni della stessa storia

- La malattia non esiste, il nuovo libro di Maria Rosa Greco

- Malapesca, aiuti pubblici alla pesca pirata

Per cancellarti, inserisci la tua mail qui sotto.

C'e' anche un certo Ing. Di Pietro in Australia che fa delle cose interessanti.

Facci sapere qualcosa quando torni dai test.

Ciao

:-)

Stefano